|

顎骨嚢胞ってどんな病気? 顎骨嚢胞ってどんな病気? |

|

顎にできる袋状のもの |

| |

医学の世界では、組織内に生じた閉鎖された袋状の構造物を嚢胞と呼びます。なお、袋状を、専門用語で嚢状と呼びます。 医学の世界では、組織内に生じた閉鎖された袋状の構造物を嚢胞と呼びます。なお、袋状を、専門用語で嚢状と呼びます。

嚢胞は、嚢胞壁と、内部には液体や粘液が満たされています。

嚢胞は身体のさまざまな場所に現れ、顎骨の中に現れる嚢胞を顎骨嚢胞と呼びます。 |

|

顎骨嚢胞の原因は? 顎骨嚢胞の原因は? |

|

歯が原因と、歯以外が原因 |

| |

歯に原因があって起こるものと、歯に原因がなくても起こるものとがあります。 歯に原因があって起こるものと、歯に原因がなくても起こるものとがあります。

歯に原因のある嚢胞に歯根嚢胞(しこんのうほう)、含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)・濾胞性嚢胞(ろほうせいのうほう)があります。歯に関係のない嚢胞には、鼻口蓋管嚢胞(びこうがいかんのうほう)、球状上顎嚢胞(きゅうじょうじょうがくのうほう)、外傷性骨嚢胞(がいしょうせいこつのうほう)などがあります。 |

|

顎骨嚢胞の症状は? 顎骨嚢胞の症状は? |

|

顎の腫脹 |

| |

顎骨嚢胞の原因に関係なく、顎が腫れるのが特徴です。 顎骨嚢胞の原因に関係なく、顎が腫れるのが特徴です。 |

|

歯根嚢胞ってどんな病気? 歯根嚢胞ってどんな病気? |

|

もっとも多い嚢胞 |

| |

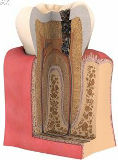

歯根嚢胞は、顎骨に発生する嚢胞の中で、もっとも頻度の高いものです。 歯根嚢胞は、顎骨に発生する嚢胞の中で、もっとも頻度の高いものです。 |

|

歯根嚢胞の原因は? 歯根嚢胞の原因は? |

|

慢性根尖性歯周炎から発生 |

| |

慢性根尖性歯周炎(まんせいこんせんせいししゅうえん)の際に生じる根尖部の歯根肉芽腫(しこんにくげしゅ)の中に、歯根膜に存在した上皮が入り込んで上皮歯根肉芽腫が形成されます。歯根肉芽腫が大きくなって、歯根嚢胞が形成されます。 慢性根尖性歯周炎(まんせいこんせんせいししゅうえん)の際に生じる根尖部の歯根肉芽腫(しこんにくげしゅ)の中に、歯根膜に存在した上皮が入り込んで上皮歯根肉芽腫が形成されます。歯根肉芽腫が大きくなって、歯根嚢胞が形成されます。

歯根嚢胞が形成される原因は、歯牙(しが)の歯髄死(しずいし)で、う蝕、外傷、特にレジン充填などの修復物の刺激によるものが多くなっています。 |

|

歯根嚢胞の症状は? 歯根嚢胞の症状は? |

|

歯の変色や痛み |

| |

嚢胞に細菌が感染すると、腫れたり、痛みが出ます。 嚢胞に細菌が感染すると、腫れたり、痛みが出ます。

原因となった歯の変色、打診痛、根尖部の圧迫による不快感、圧痛、瘻孔(ろうこう)の存在、骨の膨隆(ぼうりゅう)などがみれます。 |

|

歯根嚢胞の診断は? 歯根嚢胞の診断は? |

|

エックス線検査 |

| |

エックス線検査で、原因となっている歯根尖付近の歯根膜腔に、移行する類円形の透過像がみられます。 |

|

歯根嚢胞の治療法は? 歯根嚢胞の治療法は? |

|

大きければ摘出を |

| |

嚢胞が小さければ、根管治療で消失する場合もあります。 嚢胞が小さければ、根管治療で消失する場合もあります。

嚢胞が大きければ、嚢胞を摘出し、原因歯の歯根端(しこんたん)を切除する歯根端切除術が必要になります。

根尖部と歯根端部の根管の緊密な閉鎖が、再発や治療不全の防止に重要になります。虫歯が原因となることが多いので、予防のために虫歯は早く治療しておくことが重要です。 |

|

含歯性嚢胞・濾胞性歯嚢胞ってどんな病気? 含歯性嚢胞・濾胞性歯嚢胞ってどんな病気? |

|

埋伏歯から |

| |

歯が生えるまでの期間、顎の骨の中で作られる歯を埋伏歯 歯が生えるまでの期間、顎の骨の中で作られる歯を埋伏歯 と呼びますが、歯を作る組織が変化して埋伏歯と歯冠(しかん)を含む形で形成される嚢胞を含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)、濾胞性嚢胞(ろほうせいのうほう)と呼びます。歯胚(しはい)の歯冠部を覆う上皮から生じます。 と呼びますが、歯を作る組織が変化して埋伏歯と歯冠(しかん)を含む形で形成される嚢胞を含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)、濾胞性嚢胞(ろほうせいのうほう)と呼びます。歯胚(しはい)の歯冠部を覆う上皮から生じます。

嚢胞の中に、歯冠と淡黄色の内容液が入っています。 |

|

含歯性嚢胞・濾胞性歯嚢胞の症状は? 含歯性嚢胞・濾胞性歯嚢胞の症状は? |

|

痛みをともなわない |

| |

嚢胞は徐々に大きくなり、顎骨の無痛性膨隆、増大して顎骨皮質骨が吸収されて骨が紙のように感じられる羊皮紙様感(ようひしようかん)がみられます。該当する歯の萌出遅延(ほうしゅつちえん)などの症状もみられます。

永久歯の形成、10代〜20代の萌出期の年齢に多くみられます。部位では、上顎の前歯と犬歯(けんし)、下顎の智歯(ちし)と小臼歯(しょうきゅうし)に多くみられます。

嚢胞を放置しておくと、周囲の歯が動揺したり、上顎にできた嚢胞が上顎洞(じょうがくどう)に広がり、蓄膿症 ・上顎洞炎を起こしたりすることがあります。 ・上顎洞炎を起こしたりすることがあります。 |

|

含歯性嚢胞・濾胞性歯嚢胞の診断は? 含歯性嚢胞・濾胞性歯嚢胞の診断は? |

|

エックス線検査 |

| |

エックス線検査では、歯冠を含む類円形の透過像がみられます。

顎骨内腫瘍(がくこつないしゅよう)との区別が必要になります。 |

|

含歯性嚢胞・濾胞性歯嚢胞の治療法は? 含歯性嚢胞・濾胞性歯嚢胞の治療法は? |

|

埋伏歯の治療 |

| |

手術で嚢胞腔を開窓して、正常歯列にあるべき歯の場合は、歯を正常な位置に萌出誘導し、埋伏歯を保存します。 手術で嚢胞腔を開窓して、正常歯列にあるべき歯の場合は、歯を正常な位置に萌出誘導し、埋伏歯を保存します。

埋伏歯が過剰歯であったり、萌出方向が逆だったり、歯根の屈曲が強い場合など、萌出誘導が不可能な場合、抜歯して嚢胞を摘出します。 |

|

鼻口蓋管嚢胞・球状上顎嚢胞・外傷性骨嚢胞ってどんな病気? 鼻口蓋管嚢胞・球状上顎嚢胞・外傷性骨嚢胞ってどんな病気? |

|

歯に関係のない嚢胞 |

| |

上顎に発生する嚢胞には、鼻口蓋管嚢胞(びこうがいかんのうほう)、球状上顎嚢胞(きゅうじょうじょうがくのうほう)などがあります。 上顎に発生する嚢胞には、鼻口蓋管嚢胞(びこうがいかんのうほう)、球状上顎嚢胞(きゅうじょうじょうがくのうほう)などがあります。

下顎に発生する嚢胞には、外傷性骨嚢胞(がいしょうせいこつのうほう)などがあります。 |

|

鼻口蓋管嚢胞・球状上顎嚢胞・外傷性骨嚢胞の症状は? 鼻口蓋管嚢胞・球状上顎嚢胞・外傷性骨嚢胞の症状は? |

|

症状はありません |

| |

まったくの無症状です。

まれに口蓋の中央の正中(せいちゅう)で、前歯の部分が腫れることがあります。 |

|

鼻口蓋管嚢胞・球状上顎嚢胞・外傷性骨嚢胞の治療法は? 鼻口蓋管嚢胞・球状上顎嚢胞・外傷性骨嚢胞の治療法は? |

|

治療しないことも多い |

| |

上顎にできた嚢胞が大きくなると、鼻腔底(びくうてい)の骨を吸収し、鼻閉・鼻詰まり 上顎にできた嚢胞が大きくなると、鼻腔底(びくうてい)の骨を吸収し、鼻閉・鼻詰まり の原因となることがあるので、摘出することがあります。 の原因となることがあるので、摘出することがあります。

外傷性骨嚢胞は、治療の必要はありません。 |

|

|

|

|