| [和名・種類] |

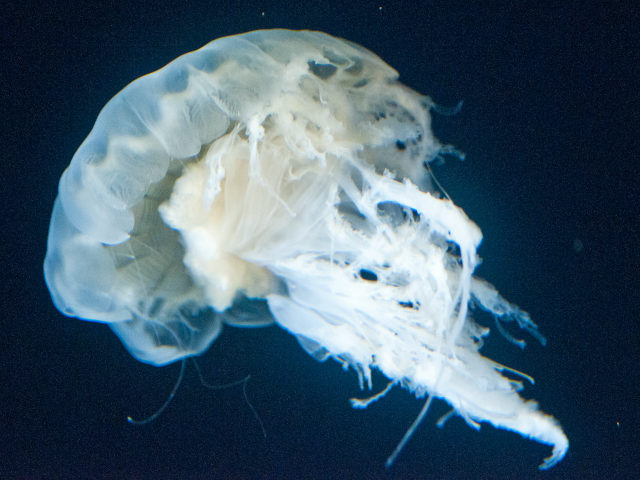

スナイロクラゲ |

| [学名] |

Rhopilema asamushi |

| [英名] |

- |

| [名前の由来] |

砂色水母。砂のような体色をしていることから。

別名、アオダンゴ(青団子)。青い団子のようなことから。 |

| [分布] |

陸奥湾〜九州の日本海沿岸 |

| [科名] |

根口クラゲ目ビゼンクラゲ科 |

| [特徴・生態] |

初夏〜初秋にかけて発生するビゼンクラゲの仲間。

傘の直径は約25cmになりますが、時に直径40cmに及ぶ個体も存在します。8本の口腕はそれぞれ2翼に分かれます。大型で幅の広い付属器を持ちます。

良く似た種類にエチゼンクラゲやビゼンクラゲがいますが、口腕に着く付属器が小さいことから区別できます。食用とされるクラゲの一種です。スナイロクラゲとビゼンクラゲは、同一種ではないかとも考えられています。 |

| [観察・感想] |

スナイロクゲの写真です。

たぶんだけどねー。正確な見分けは、専門家ではないので、あまり良くわかりません(^^ゞ。もう少し賢ければ見分ける方法がわかるのかもしれないのですが、あまり賢くないもんで・・・

スナイロクラゲは、食用にもされるクラゲの一種です。かなり古い時代から、日本では食用とされてきたみたいです。食用といっても、日本各地でというわけではなく、一部の地域だけだと思いますが。中国でも、クラゲを食用とする食文化があるみたいです。

クラゲの約95%は水分でできているらしいです。残りの約5%のうち、10%〜30%が蛋白質でできているらしいです。ってことは、食べてもほとんど栄養分はないみたい。食感を楽しむための食べ物なのかな?もしかしたら、イソギンチャクの方が栄養分は多いのかもしれないですね。サンゴとか、食べられるのかな? |

| [写真撮影] |

----年--月--日 |

| [関連ページ] |

|